入居者様向け情報

ご入居者様向け情報向け情報をご案内します。

公社住宅にお住まいの方

入居案内

入居に際してのご案内及び諸注意です。入居前に必ずお読みください。

| 電気 | ・ブレーカーの位置を確かめ、ブレーカーをONにしてください。 漏電ブレーカーもONにしないと使用できません。 ・使用開始の連絡は、東京電力のハガキに所定の事項を記入し、投函してください。 ハガキがない場合は、現地の東京電力営業所に電話でご連絡願います。 *なお、入居契約時の容量は、単相3戦100V30Aになっておりますが、増量をご希望の方は、公社まで連絡し東京電力に申込んでください。 |

|---|---|

| ガス | ・ガスの使用は、使用開始3日前までに、ガス会社に連絡し、立会いのもとで開栓の時間を打合せ、必ず係員によるガス開栓・器具点検を受けてから使用を開始してください。 *危険ですので勝手に使用しないでください。 |

| 水道 | ・メーターボックス内のバルブを開けば使用できます。 ・使用開始の連絡は、水道局営業所より「水道使用届」という表題の(袋の中)書式を提出してください。 |

| 電話 | ・電話を保有している場合は、現在の電話局で移設の手続きを行い、電話を新たに取り付ける場合は、入居先の電話局で手続きを行ってください。 |

| ゴミ | ・引越しのゴミ(荷作用の段ボールなど)は、日常のゴミと一緒に出すことはできませんので、引越業者に持ち帰ってもらうか、ちり紙交換などで処理してください。引越しで出た粗大ゴミは、各自清掃事務所に連絡して処理してください。 ・日常ゴミは決められた日の朝指定場所に出すようにしてください。 *前日のゴミ出しは近隣の迷惑となりますので、絶対にしないでください。 |

| 表札 | ・玄関ドアと郵便受けに表札を表示してくだい。 |

自宅電話番号連絡について

入居後、自宅に電話を設置されましたら、「入居完了届」にご記入のうえ、すみやかに郵送してください。自宅の電話番号がわからないと、緊急を要する場合など、非常に不都合を生じますので必ずご通知ください。

使用規定

共同住宅に入居いただくうえで、住宅賃貸借契約書に基づき、建物、敷地及び付属設備の保全と、皆様に安全で快適な生活をしていただくために、使用規定を定めておりますので、入居後は次の事柄をお守りください。

1 公共料金の名義登録

入居開始と同時に、電気・ガス・水道等の使用者名義登録を行ってください。

2 日常ゴミの搬出

日常ゴミの搬出は、地域のルールを守り、散乱しないよう十分注意し、ゴミ収集場所の美化に努め、所定のゴミ収集場所を厳守してください。

3 トイレ

トイレには、水洗用トイレットペーパー以外は使用しないでください。ティッシュペーパ・紙おむつ・生理用品・タバコの吸いがら等を流しますと、排水管のつまりや浄化槽の故障の原因となりますので、ご注意ください。

浄化槽の場合、トイレの消臭洗剤を使用しますと、浄化槽内のバクテリアが死滅し、浄化能力がなくなり悪臭を発生させる原因となりますので、使用しないでください。

その他、入居者の不注意による故障発生の場合は、入居者の費用負担で修理を行っていただくことになります。

4 浴室

入浴後は湿気によるカビ、故障防止のため換気に十分注意してください。

排水口はときどき清掃を行い、毛髪・ゴミなどをつまらせないようにし、給湯器は使用方法をよく理解して、無理な使用は避けてください。排水管にビニール管をしようしていますので、高温のお湯を流し続けることはしないでください。

5 洗濯機防水パン

洗濯機防水パンが設置してありますが、洗濯機の排水口を接続する際には、十分気を配り、接続後も洗濯槽のトラップ等を時々掃除してください。(水漏れの第1原因となりますので、気を付けてください。)

水栓を開けたまま外出をしないようにしてください。

6 台所

台所はカビ、ゴキブリの発生防止のため、常に清潔に心がけ換気扇の油汚れや排水口はときどき清掃するようにしてください。排水管にビニール管を使用していますので、高温のお湯を流し続けることはしないでください。

7 居室

鉄筋コンクリートマンションなどは気密性が高いため、ときどき窓や押入れを開放し換気を行い、カビ・害虫・結露等の発生防止に努めてください。

フローリング床又はカーペット類を敷いた上に直接就寝する場合は、湿気に十分注意してください。

壁、天井、床等にステッカー・ポスターの貼り付け等むやみに行いますと、退去時の修理負担に加算されます。

玄関、トイレの床は防水工事をしてありませんので、水洗いは避けてください。

8 電話

電話は指定場所以外には設置しないでください。指定場所以外の取り付けにともなって居室内コードの釘打ちなどがあると、退去時に修理費用を負担していただく場合もあります。

9 冷暖房器具の取り付け

冷暖房器具の取り付けについては、できるだけ外壁、内装を破損しないように取り付け、室外機の騒音、除湿の排水などにより他の入居者に迷惑をかけないように注意し、取り付け穴が無いときや、取り付け位置がわからないときは、事前に公社までお問合せください。

なお、通路側居室に設置するエアコンについては、ノンドレーン方式又は、ドレンタンク方式のものを求めてください。 退去されるときは現状に戻し、破損がある場合は修理費用を負担していただきます。

10 玄関ドア

玄関ドアを物等ではさみ開放しないでください。ドアクローザー牒板の故障が発生します。なお、消防法上、常時閉鎖になっております。

11 共用部分等

共用通路及びベランダは非常時の避難通路を兼ねているため、万が一の場合に備え私有物(自転車・空ビン・エアコン室外機・雑誌類・物置等)を置かないようにし、各自自室前は常に清掃と美化に努めてください。

12 防犯・防火

防犯・防火上各室のドア、窓などの施錠及び火の元には各自十分注意し、長期の外出をする場合には、公社へご連絡いただき、お隣りなどにも声をかけて外出するようにしてください。消防法に基づき住宅により、避難梯子がベランダに設置されておりますので、特に子供のいる家庭では十分注意してください。

また、消火器が取り付けてありますので、盗難等に注意してください。

万が一紛失している場合には、公社までご連絡ください。

13 町内会・自治会

ゴミの回収、その他役所からの通知などは自治会を通じて行われますので、町内会には必ず入会してください。

14 共同住宅では音及びトラブルについて

共同住宅であるため以下のことをお守りください。

(1)他人の迷惑となることは一切禁止します。

・夜間の騒音(マージャン・ステレオ・テレビ・ファミコン等ゲーム・夜間のピアノ演奏等)危険物の持ち込み

・悪臭の発生・動物等の飼育

(2)生活様式の異なるいくつもの家族が壁を隔てて生活をしているのですから、いろいろな音が出ます。通常の音ならば生活音としてお互いに発する音ですので慣れることが必要です。

しかし、特別な音は他人の神経を刺激しない程度に抑える気遣いが必要です。昼間ならば全く気にならない音でも、早朝や深夜には何倍もの音に聞こえるものです。

(3)その他、近隣とのトラブルは極力発生させないように努力してください。

15 ピアノの設置

ピアノを置く場合、直接床の上に置かずピアノ用敷板(ゴム付)を使用し、設置してください。

16 その他

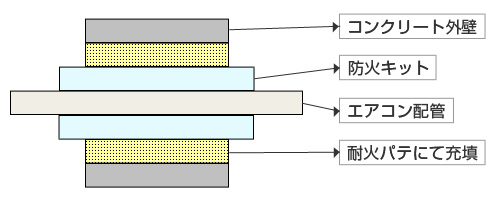

エアコンの取付に対し、共用廊下側へエアコン室外機を所定の室外機置場に設置する場合、消防法予防条例上、下記の方法で外壁貫通部分の処理を行ってください。

*(財)日本建築センター防災性能評定品、自治省・消防庁消防区画貫通方法認定のもので処理を行って下さい。

入居時の修繕

修理箇所等使用上具合が悪い点がありましたら、入居後速やかに(1ヶ月以内)川崎市

住宅供給公社へご連絡ください。

連絡先:川崎市住宅供給公社 事業部 管理営業課

電話 044-244-7577

結露・カビ

結露は、寒冷地特有のものとされていましたが、アルミサッシ等の普及に依り建物が気密化され、加えて冷暖房の普及等生活様式の向上に伴い、今や全国的に結露の発生による被害が拡大している現状下にあります。

結露が発生するマンションは、即欠陥マンションとして取り扱う傾向にありますが、一概にそうとも言えません。結露の発生原因は、室内と室外の温度差のみでなく湿度の相対関係や居住者の住まい方等、種々の背景が複雑にからんで発生するものであります。

建設会社が、最善の防止対策を講じた建物でも住む人の結露についての理解と認識、そして協力がなければ結露を防止する事は不可能と言っても過言ではありません。

結露の被害は建物の耐久性を損ない、また、家具や衣類等を腐蝕させカビの発生を促します。

このような被害を防止するには、結露に対する認識を深め、そして住まい方の工夫をする以外に方法はありません。

結露・カビの防止 気密住宅の住まい方の心得

1 結露の現象

(1) 表面結露

室内の暖かい湿った空気が、室内の壁や天井、窓ガラス面の低温な表面に触れた時、その表面温度が室内空気の結露点以下であること、その表面で露を結ぶ現象を表面結露といいます。

(2) 内部結露

室内側の湿った空気の通気により、壁表面には結露を生じなくても躯体内部の低温部分で結露する。これを内部結露といいます。

2 結露の原因となる水蒸気について

空気中の水蒸気は目で見ることはできないものです。湯気の発生がないと水蒸気が発生していないと勘違いしている人が多いのですが、水蒸気発生は身体、ストーブ等から多量に発生していることをまず認識しなければなりません。

水蒸気は、熱と違って発生源の部屋から建物各部屋全体に拡散され平均化する傾向をもっていますので、水蒸気が発生していない部屋でも予想外に水蒸気がおおくなっています。

3 換気の必要性

換気は室内空気の汚染(酸欠等)を対象とすることのみでなく、結露に対しては室内の湿度を下げるので、(特に冬期は外気が非常に乾燥しているのに対し室内は暖房等により多湿になっているので、外気導入時は極度に湿度が低下する)極めて大切な役割を果たしています。

晴天の日には必ず朝夕の掃除時のみでなく、一日に何回かは意識的に窓を開けるよう心がけることにより結露を防止することができます。

押入れや書庫、また、共働き世帯に結露が発生しやすいのは換気不足によるものです。

4 結露が結露を呼ぶ

結露が発生するとそこに湿流が生じます。

一度結露が生じると、そこに触れている空気に対して水蒸気の追加が続き、結露水量は累計されます。このように結露は湿流を生じて同じ所にどんどん累増せれる傾向があるので、最初の結露発生に十分注意し、発見したら即、短時間大量換気を行い、尚かつ拭き取ることが必要です。

5 新築(竣工直後)の結露

新築の場合、コンクリート自体がかなりの湿気を含んでおり、最近は防水性の外装が施されているために、コンクリートに含まれている水分が外へ発散されにくく、室内側へ放湿されるのです。

特に、初期はその放湿量が多く、室内の水蒸気発生だけでなくコンクリートより室内に放散される水蒸気を合流して、一層結露が発生しやすいのです。また、秋に完成したコンクリート住宅の場合、最初の冬を迎えたときは、蒸気のような兆候が著しいので特に充分な注意が必要です。

外部面の壁には、家具類を密着して置かないなど空気の流通をよくし、コンクリートの乾燥を助ける心配りが必要です。

6 押入れの結露

鉄筋コンクリート住宅の外壁に面する押入れの結露は非常に多く、一般居室では結露しなくても押入れだけは結露するという住宅がみうけられます。

その理由として

- 換気が湿気の多い室内側からしか行われず、また、物が収納されているため押入れ内の空気の対流が妨げられ、温度分布にムラができ多湿低温となります。

- 熱の流入も室内からだけであり、熱の流出はコンクリートの冷却効果により外気へ流出するのでは温度が低くなります。

- 室内空気の上下温度分布が影響し、上部より下部が低温となりその隅が最も結露の生じる状態になります。

7 家具裏壁と家具裏結露

家具類でも特に下に足のついていないタイプの家具を壁に密着させると家具の背面空気の対流が生ぜず空気がよどみ極度な低温となり結露が生じます。

外壁面に置いた場合には、外部からの冷却が重なって一層結露が生じやすくなり、一度結露するとそこに向かって湿流が生じるので結露の水量が大きく累積されます。

壁面の結露がひどくなると、結露は家具自体の裏面に及び、水潤して腐り衣類その他にまで被害が生じる結果となります。

(注)外部壁面に家具を置かないこと。やむを得ずおく場合は、背面と側面を10cm位あけるよう心がけること。

8 共働きと留守がちな家庭の結露

共働きと留守がちな家庭では一日中密閉された住宅となり、朝の炊事及び暖房、夜の炊事及び入浴等から水蒸気が多量に室内に閉じ込められたパターンの繰り返しで室内の水蒸気が蓄積され結露が起きやすい状態といえます。

これは典型的な換気不足なので、炊事及び入浴時にはそのつど局部排気に努め部屋の水蒸気量を減らすことが大切です。

結露は主として夜間の温度降下時に発生することから、夕食後には窓を開けて外気をできるだけ導入し、室内の水蒸気を排出するよう心がけ、例え10分でも換気を行うと結露防止には非常に効果があります。

また、昼間には換気小窓を開け、尚かつ室内のドアーも開けて部屋全体の通風換気を行うことで大半の結露を防止することができます。

9 炊事中の心得

建物の中でも最も台所が水蒸気を大量発生する場所であり、炊事中は必ず換気扇を駆動させて局部発生水蒸気の排出に努めなければなりません。

魚類を焼く場合、臭いや煙の出るときは換気扇を廻すが、湯が沸騰しているときなど換気扇を廻さない傾向にあります。台所の換気扇は、臭いと煙を排除するだけでなく、水蒸気の局部排出という非常に大切な役割を受け持っています。換気扇を使用するときは、換気窓または窓を開けて使用してください。換気扇は油汚れなどにより機能低下するので常に清掃し、十分機能するように心がけてください。

10 入浴時の心得

浴室内は水蒸気が過飽和の状態にあるので、浴室内壁の結露を防止することは不可能ですが、換気を行い浴室から他室への水蒸気移動がなされないように配慮しなければなりません。

また、入浴後は浴槽のふたをし、入浴後の水蒸気発生を極力抑えることも必要です。さらに、カビの発生が最も著しいので、換気を十分促進し、浴室がいつでも乾燥した状態であることが好ましいので、日中は浴槽の湯を抜いておいてください。

(注)浴室使用後も換気によってできるだけ早く浴室を乾燥させること。(30分~60分)

11 日照と洗濯物の乾燥

洗濯物は居室内には、干さないでください。

やむを得ず乾燥させる場合は、必ず室内に発生水蒸気が蓄積されないよう、同時に換気を計り室内の湿度を下げることが大切です。

12 石油ストーブの使用禁止

石油ストーブの場合は、暖房器自体よりかなり水蒸気を室内に放散しますので、石油ストーブで暖房しますと、結露を一層促進させることになりますので、使用禁止とさせていただきます。

13 ガラス窓の結露

窓縁の結露はカーテンや近くの物に障害を与えるので好ましくありませんが、窓ガラスは別にこれという被害のない所であり、ここに結露が集中することは他の部位を守ることになり、結露対策上では窓ガラスを拭くことで解決することです。

また、ガラスに結露しはじめたら水蒸気過多ですので、窓を開放し換気するよう心がけてください。

知識と認識の向上

1 知識と認識の向上

カビや細菌の発生原因は、自然環境や住宅環境、また、住まい方等の色々な背景が複雑に絡み合って発生がみられるもので、例えば建築会社が最善の防止策を講じた建物でも、住む人のカビや細菌及び結露発生等に対する知識と認識不足からくるものが多く、防止するには発生原因・環境・現象・状況・対策等について十分理解し、更に、認識を深めそして自ら努めなければ防止することは不可能といっても過言ではありません。

2 家具裏の防カビ対策

北側面の壁・妻側面の壁・外部に面する人隅部等に接近して物を置かないことが肝要であり、やむを得ず置く場合は、必ず背面と側面を10cm以上隙間をあけて置くことが重要で、更に家具下防露スノコを用いると通風がよくなり、湿度を下げる効果が得られ、カビの発生を防止します。

家具裏にカビが発生すると、家具裏のベニヤを腐敗に導き発育が進むにつれて衣類を汚染し、衣類にカビ臭を吸着させ不潔さを与え、衣類及び家具を使用不能にしてしまいます。

3 浴室の防カビ対策

入浴中は浴室内の水蒸気が過飽和状態となり、天井や壁面に水滴の付着が生じやすく、入浴後も多湿状態が続きカビや細菌の発生が最も著しいところであります。

常に多湿性を帯び、人体からの垢と石鹸水及び埃等が壁面や床面に付着し、カビの発生を助長しています。対策としては、外部面に窓がある場合は窓を開放して通風を計り、また換気扇のある所は入浴中だけでなく、入浴後もしばらくは水蒸気の排出に努め、常に浴室が乾燥状態になることが望ましいのです。さらに、体から出る垢や石鹸水と埃等を水洗いし、常時清潔に保つことがカビ発生の防止に役立ちます。

防止方法として化学的処理方法があり、すでにカビが発生している場合はカビとり剤で殺菌処理、及びカビとりができます。

注意事項としましては、浴槽の湯を抜いておくか必ずふたをし、水蒸気の発生を極力抑えること、そして入浴中及び、後でも浴室の水蒸気を他の部屋へ移動させない配慮が必要です。

*カビが発生した場合、水洗い、雑巾での拭き取りはしないでください。

(カビの胞子を広範囲にまきちらすことになり、前よりカビが旺盛に繁殖し手がつけられなくなりますので、薬剤処理を行ってください。)

4 新築(竣工直後)の防カビ対策

新築の建物は1~2年間位は躯体コンクリートの乾燥時期であるといった方が分かりやすく、最近の建物は外部仕上材が防水性に優れた物で施工され、躯体コンクリートの残留水分が全て室内側へ放湿される形となって室内側が多湿状態となり、カビの育成を助長する結果となります。

11月~3月頃入居する場合は、結露発生とコンクリートから放湿とが合流し、そして被害の最盛期を迎える季節となるので、最小限に被害を抑えることが肝要です。

5 共働き家庭の防カビ対策

共働き家庭は、朝夕の炊事や入浴及び開放型ストーブ等の発生水蒸気が室内に閉じ込められるパターンが毎日繰り返され、発生水蒸気が室内に蓄積状態となりカビ発生が起こりやすくなります。この原因は換気不足によるものです。

発生の現象は短い時間に、一度に多量の水蒸気の発生により、さらに蓄積されている水蒸気が合流する形となり、室内の空気が水蒸気を抱きかかえることができなくなり(過飽和状態)、水滴となって壁等に付着し、カビの発生条件を作り出しのです。

対策としては、室内で無駄な発生水蒸気を防ぎ炊事や入浴時にはその都度局部排気に努め、冬期には結露発生を防ぎ換気小窓がある家屋では常に開放しておき在宅中はドア等を開放し、とにかく室内の水蒸気の排出に努めることが必要です。

毎日就寝前に5~10分位、室全体(押入れを含む)の風通しを計ることにより効果が得られます。

6 旅行・長期留守家庭の防カビ対策

最近はレジャーブーム等にともない長期間留守にする家庭が増え、その間のカビや細菌の発生が非常に多く、その被害が増えています。

留守家庭に発生する理由は、室内が醸造場の麹室の条件と同じような環境になりやすいからです。

特に夏休みは山や海への旅行、そして帰郷等で留守にする機会が多くなります。この時期は高温で、梅雨の残湿気や台風の季節でもあり、雨が多く室内が多湿状態になりがちで、温度・湿度がカビや細菌の最も発育に適した条件になるので十分な注意が必要です。

家賃等の支払いについて

家賃等の支払について

家賃、共益費等の振替は毎月5日となっていますので、前日4日までにその月分を取扱金融機関に入金して下さい。

(自動振替依頼書は、契約時にお渡しいたします。また、自動振替依頼書に必要事項の記入・印紙の添付押印を済ませから公社に提出していただきますが、提出月より自動引落としが始まるのは翌月となりますので、その間は振込用紙で支払ってください。)

もし、入金が遅れ自動振替されない場合は、延滞損害金(年利14.6%)がかかるばかりでなく、連帯保証人にまでご迷惑をかけるようになりますので、ご注意ください。なお、契約締結日及び契約解約日が中途であるときは、日割り計算にします。

共益費について

共益費については、契約書の各項に示す作業を行うための費用として指定する額を納入していただきます。

※自動振替がされなかった場合には、下記口座へ振込みをお願い致します。

| 振込先 | 川崎市住宅供給公社 |

| 振込先金融機関 | 川崎信用金庫 本店営業部 |

| 口座番号 | 普通預金 0361023 |

退去の手続き

1 退去について

退去されるときは、退去日の30日前までに公社までご連絡ください。その後、退去届の提出をしていただきます。退去の連絡が遅れますと、連絡のあった日から起算して30日後を退去日といたします。(退去月の家賃は日割り計算となります。)

2 退去修繕について

退去される際は、公社職員及び委託業者立会いのうえ退去修繕の調査を行います。(土曜・日曜・祝祭日を除く)

これは、居住期間中の住宅、その他の付属物の汚損・毀損及び滅失されているとき、また模様替えされているときは、原状回復していただくか、またはこれに要する費用を負担していただきます。

3 鍵の取替えについて

*オートロック住宅でやむを得ず予備鍵を作成する場合は、メーカーに連絡をして作成して下さい。(メーカー以外で作成した場合、本鍵が誤作動を起こす場合があります)

玄関ドアーの鍵を紛失した場合、及び退去時の鍵の交換は入居者負担とさせて頂きます。

4 公共料金について

水道・ガス・電気料金は入居者が、直接関係営業所、関係会社等に連絡して、検針して貰い、退去時までの料金を精算のうえ、その領収書を退去日に提出してください。

5 敷金の精算について

敷金は、未払い家賃・共益費・修繕費等を差し引いた残額をお返しいたします。

不足を生じたときは、その不足額を納入していただきます。

6 駐車場の明渡しについて

駐車場を使用している方は公社に連絡し、駐車場賃貸借契約の解約手続きを行ってください。